樹脂製の折りたたみ式踏み台での指挟みに注意!(2024年11月01日)

高い場所にあるものを取るときに使う脚立や踏み台。

近年、家具や家電と壁の狭い隙間に折りたたんで収納しておき、

使用時に展開する樹脂製の折りたたみ式踏み台が販売されています。

保護者などが折りたたみ式踏み台をたたんだ際に、

幼児の手指の先端が隙間に挟まれ、

負傷したという事故が発生しています。

「医療機関ネットワーク」に寄せられた事故情報

①保護者が折りたたみ式踏み台の座面の取っ手部分を持って畳んだ際に、

児が踏み台の脚部分に手指を挟んで受傷した。

左手小指から出血が止まらないため受診した。

(事故発生年月: 2021年12月、1歳2カ月・男児)

②自宅で児が折りたたみ式踏み台を触っていたため

年上のきょうだいが踏み台を横に引っ張った。

保護者が注意すると、きょうだいがより強く引っ張ってしまい

踏み台が折りたたまれて、踏み台の側面上部に

児の右手示指が挟まれ切断された。

(事故発生年月: 2021年12月、1歳2カ月・男児)

事故を防ぐためには・・

★乳幼児がいるご家庭で踏み台を入手する場合は、

可動部やかみ合う部分のない、

一体構造や組立式の商品を選択することを検討しましょう

★折りたたみ式踏み台の可動部や、かみ合う部分の

隙間に手指を挟まないよう注意しましょう

★乳幼児が折りたたみ式踏み台に触れることがないよう、

管理・保管しましょう

⦅国民生活センター「くらしの危険」Number370より抜粋⦆

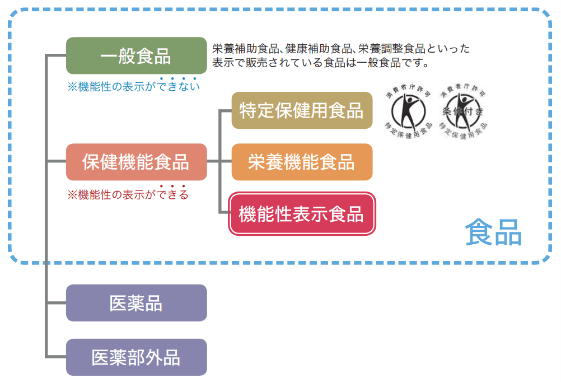

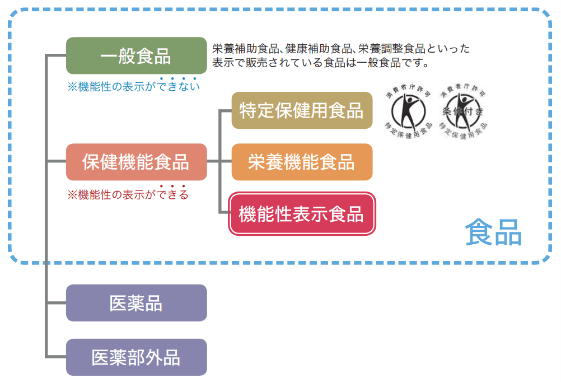

機能性表示食品とは?(2024年06月05日)

参考画像:消費者庁「機能性表示食品って何?」

機能性表示食品とは、

「おなかの調子を整えます」

「脂肪の吸収をおだやかにします」など、

特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という、

食品の機能性を表示することができる食品です

機能性に関しては、疾病に罹患していない方

➡(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)、

及び授乳婦を除く。)を対象にしています

事業者が自らの責任で、商品パッケージの表示内容や、

安全性及び、機能性の根拠に関する情報、

健康被害の情報収集体制など、必要な情報を

販売前に消費者庁へ届出るもので、

特定保健用食品(トクホ)とは違い、

消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません

小林製薬の紅麹原料を含む機能性表示食品を摂取した人から、

腎障害を含む健康被害が相次いで報告され、

大きなニュースになっています

消費者庁は機能性表示食品制度の見直しに向け、

専門家による検討会の設置を決めており、

制度改善の方向性をまとめる方針だそうです

健康食品は薬とは異なり、副作用がないと思われがちですが、

実は様々な健康障害を引き起こすことがあります

一時的な下痢や湿疹など、軽症のものが多いですが、

中には命に関わるような重症のものもみられます。

体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、

医療機関を受診しましょう

保湿剤の使い方について(2024年03月01日)

春は肌荒れや乾燥肌といった、肌トラブルが増える季節です

気温差や空気の乾燥、紫外線や花粉、黄砂などが影響しています。

肌荒れや乾燥肌を防ぐためには、しっかり保湿をすることが対策の1つになります。

今回は保湿剤の使い方についてご紹介します

保湿剤の働きには大きく分けて、

皮膚の水分が逃げないように“ふた”をする「エモリエント」と、

皮膚の水分が逃げないように“ふた”をする「エモリエント」と、

皮膚に浸透して水分をたくわえる「モイスチャライザー」

皮膚に浸透して水分をたくわえる「モイスチャライザー」

の2種類があります。

の代表的なものはワセリン製剤、

の代表的なものはワセリン製剤、

の代表的なものはヘパリン類似物質製剤や尿素製剤

の代表的なものはヘパリン類似物質製剤や尿素製剤

剤形には軟膏、クリーム、ローションなどがあります。

軟膏はベタつくこともありますが、皮膚を保護する力が強いのが特徴です。

クリームは軟膏と比べてベタつきが少なく、皮膚を保護する力は軟膏とローションの中間程度です。

ローションは非常に伸びがよくベタつきも少ないですが、

ベタつきが少ない分、皮膚保護作用は弱まります。

塗布量についてですが、およそ0.5gで成人の手のひら2枚分の面積に

塗ることができます

軟膏やクリームは、人差し指の先端から1つ目の関節まで伸ばした量、

ローションの場合は、1円玉大の量が約0.5gです。

塗った部分にティッシュがくっつくくらい、

または皮膚がテカるぐらいの状態も使用量の目安になります

|

《基本的な塗り方》

手を清潔にして保湿剤を取り、患部に保湿剤を点在させます。 手を清潔にして保湿剤を取り、患部に保湿剤を点在させます。

指先ではなく手の平を使ってやさしく丁寧に。 指先ではなく手の平を使ってやさしく丁寧に。

できるだけ広い範囲に塗ります。

体のしわに沿って塗ると、皮膚に広がりやすくなります。

|

保湿剤は塗る量が少ないと十分な効果が出ません。

塗り方や塗る量など適切に行い、健やかな肌を保ちましょう

ノロウイルスについて(2024年02月28日)

こんにちは

虹いろ薬局本店です

2月は雨 が多く、じめじめとしていましたが

が多く、じめじめとしていましたが

皆さま体調はいかがでしょうか?

寒暖差で体調を崩さないよう気を付けてお過ごしくださいませ

さて今回は「食中毒」についてお話したいと思います。

毎年11月~2月にかけての冬場は、

ノロウイルスによる食中毒が多発しています。

ノロウイルスとは小さな球形をしたウイルスで、非常に強い感染力をもっています。

ノロウイルスが付着した食品を、食べたりするなどして感染が起こります。

感染から発症までの時間(潜伏期間)は24時間~48時間で、

主な症状は吐き気、おう吐、下痢、腹痛、37℃~38℃の発熱などです。

通常、これらの症状が1~2日続いた後に、治癒します。

ノロウイルスによる食中毒は、1年を通して発生しており、

特に冬場が多いのが特徴です。

1年間に発生する食中毒患者数全体の4割以上を占めており、

時には患者数が500人を超える大規模な食中毒になることもあります。

では、一体どう対策すればよいのでしょうか?

食品に付着したノロウイルスを死滅させるためには、

中心温度85℃~90℃、90秒以上の加熱が必要です。

また調理器具は、洗剤などで十分に洗浄した後に、

熱湯(85℃以上)で1分以上加熱するか、

塩素消毒液※(塩素濃度200ppm)に浸して消毒します。

※塩素消毒液は、次亜塩素酸ナトリウムを水で薄める等でつくることができます。

家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。

ノロウイルスといえば牡蠣に多いイメージです。

しかし今はちょうど牡蠣が美味しい季節ですよね。。。

こういう時こそ食中毒にならないよう気を付けながら、食事を楽しみましょう!

それでは、また

珈琲の効果(2024年02月05日)

コーヒーの健康効果とは?

仕事や家事の合間、食後のひとときなど、

コーヒーは皆さんにとって身近な飲み物かと思います

そんなコーヒーが、健康に役立つ効果があることはご存知ですか?

コーヒーは、コーヒー豆を乾燥させて

焙煎したものを粉砕し、お湯で抽出した飲み物です。

コーヒーに含まれるカフェインという成分は、

頭をすっきりさせて集中力を高める覚醒作用や

体内の老廃物の排出を促進させる利尿効果があります

またコーヒーには赤ワインに匹敵する量のポリフェノールも含まれています。

コーヒーに特に多く含まれるのは、

「クロロゲン酸」というポリフェノールです

ポリフェノールは、植物が持つ苦味や色素の成分で、

活性酸素などから体を守る抗酸化作用の強い成分です。

そのため、ポリフェノールは活性酸素が引き金となって起こる

がんや、動脈硬化、心筋梗塞などの生活習慣病の予防に効果があります

一般的にポリフェノール全般の抗酸化作用は摂取後約2時間でピークを迎え、

4時間ほどで消えていくといわれています。

一度に飲んでも抗酸化作用が一日中持続するわけではありません。

間隔をあけて飲んだ方が効果的なのです

コーヒーはたくさん飲めば飲むほど健康になれる、というものではありません

適量のコーヒー摂取量には個人差がありますが、

一般的には1日に約3〜4杯が目安と考えられます

過剰な摂取は、不眠や神経興奮、心拍数の上昇、胃腸の不調などを

引き起こす可能性があります。適度に美味しく頂きましょう